El secreto de la Sábana Santa de Turín: entre el mayor fraude o el milagro más grande de la historia

¿Una obra maestra medieval o el testimonio físico de la Resurrección? La Sábana Santa de Turín sigue desafiando a la ciencia, a la historia y a la fe, planteando preguntas que nadie ha logrado responder con certeza.

La historia de la Sábana Santa es un thriller con giros imposibles, documentos ocultos, incendios, papas dubitativos y científicos enfrentados. Y como en todo buen misterio, hay dos bandos irreconciliables: los que creen que es el mayor milagro físico de la historia, y los que aseguran que es el fraude más sofisticado del cristianismo medieval.

El origen del enigma

La primera aparición documentada de la Sábana Santa se remonta a 1355, en la colegiata de Lirey (Francia), donde fue exhibida por la familia de Geoffroy de Charny. Desde el principio, la Iglesia sospechó. El obispo Pierre d’Arcis denunció en 1389 que se trataba de una pintura, y que incluso se conocía al artista que la había creado. Pero el papa Clemente VII permitió su exhibición, aunque solo como “representación del sudario de Cristo”, no como reliquia auténtica.

Más aún: un documento recién redescubierto del filósofo Nicolás Oresme, escrito entre 1370 y 1382, denunciaba la sábana como un fraude clerical destinado a obtener ofrendas: “Muchos clérigos engañan así a otros, con el fin de obtener ofrendas para sus iglesias”.

La prueba del carbono-14

En 1988, tres laboratorios independientes realizaron la famosa datación por carbono-14. El resultado fue demoledor: el lienzo data de entre 1260 y 1390, justo en la época en que apareció en Francia. Para muchos, fue el punto final del debate. Caso cerrado… ¿O no?

Desde entonces, numerosos científicos han cuestionado la validez de esa prueba. Entre otros argumentos, alegan que la muestra analizada provenía de una zona reparada tras el incendio de 1532, donde se cosió tela nueva.

En 2022, el investigador italiano Liberato De Caro aplicó una nueva técnica conocida como WAXS (espectroscopía de rayos X de gran ángulo) para medir el envejecimiento natural de la celulosa del lino. El resultado fue sorprendente: “la tela podría tener unos 2000 años”, compatible con la época de Jesús.

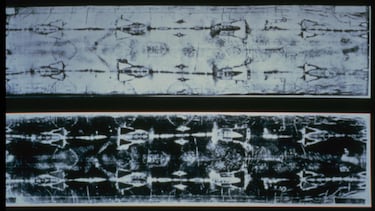

La Sábana Santa de Turín en positivo y negativo.Pierre Perrin

La Sábana Santa de Turín en positivo y negativo.Pierre PerrinLa imagen imposible

Pero lo más desconcertante no es la edad del tejido, sino la imagen. No hay pigmentos, trazos de pincel ni sustancias aplicadas. La figura está impresa superficialmente, sin penetrar en las fibras. Es como un negativo fotográfico, con propiedades tridimensionales que permiten reconstruir el relieve del rostro y el cuerpo.

La NASA confirmó en 1976 que “la intensidad de la imagen varía según la distancia entre el cuerpo y el lienzo”, algo que ninguna pintura medieval puede reproducir. Y aún más: “la imagen del cuerpo se formó después de las manchas de sangre”. El cadáver fue envuelto primero, y la imagen apareció después.

La sangre que habla

Si la Sábana Santa fuera una falsificación medieval, alguien habría tenido que conocer no solo la anatomía de un cuerpo torturado, sino también la botánica del desierto. Porque en sus fibras, invisibles al ojo, hay rastros de un paisaje que no es europeo.

El suizo Max Frei, experto en palinología, fue el primero en analizar los granos de polen adheridos al lienzo. Encontró más de treinta especies vegetales, tres cuartas partes de ellas endémicas de Palestina. Tras su muerte, los botánicos israelíes Avinoam Danin y Uri Baruch continuaron el trabajo y confirmaron lo insólito.

Entre los pólenes hallados estaban los de Zygophyllum dumosum y Gundelia tournefortii, dos especies que, aunque tienen una distribución más amplia en Oriente Medio, solo coexisten de forma natural en una franja muy concreta entre Jerusalén y Hebrón. Esta última, además, está asociada a las coronas de espinas que se usaban en rituales de escarnio.

También se detectaron trazas de aceites y ungüentos funerarios usados en el siglo I en Asia Menor. El más notable: el Helichrysum, una planta aromática que, mezclada con mirra y aloe, se usaba para preservar los cuerpos. Es el gran responsable de que el lino se haya conservado durante siglos sin pudrirse ni deshacerse.

Desde 1983, la Sábana Santa es propiedad de la Iglesia Católica, tras ser entregada por la Casa de Saboya al papa Juan Pablo II. La Iglesia Católica nunca ha aceptado ni negado oficialmente su autenticidad.Pacific Press

Desde 1983, la Sábana Santa es propiedad de la Iglesia Católica, tras ser entregada por la Casa de Saboya al papa Juan Pablo II. La Iglesia Católica nunca ha aceptado ni negado oficialmente su autenticidad.Pacific PressEl tejido que no encaja y el polvo de Jerusalén

Hablando de lino, si alguien quiso falsificar la Sábana Santa en la Edad Media, fue un genio a la hora de elegir lienzo. El tejido usado —lino con hilado en espina de pescado— era prácticamente inexistente en Europa en el siglo XIV. Sin embargo, se han encontrado telas similares en Masada, la fortaleza judía que resistió a los romanos hasta el año 73 d.C.

Se han encontrado restos de aragonito en zonas como los pies y la nariz del crucificado. Es característico de Jerusalén, pero raro en Europa. ¿Cómo pudo un falsificador medieval replicar eso sin conocer la geología de Tierra Santa?

Letras que no se ven

Y luego están las inscripciones invisibles. No se ven a simple vista. No están pintadas. No hay pigmentos. Pero están ahí.

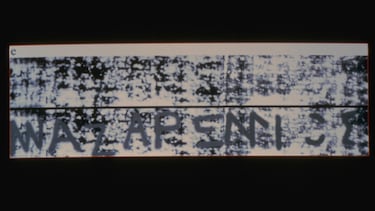

En 1997, los investigadores André Marion y Anne Laure Courage, del Institut d’Optique Théorique et Appliquée de Orsay, procesaron digitalmente imágenes de alta resolución de la Sábana Santa. Lo que descubrieron fue asombroso: “letras distribuidas alrededor del rostro, en una mezcla de griego, latín y arameo”, formando frases como: “Jesús el Nazareno” o “INRI”.

Estas inscripciones están integradas en el tejido, no superpuestas. No hay tinta detectable. Y su estilo caligráfico coincide con el de manuscritos del siglo I o II, no con la escritura medieval europea. Además, no hay constancia de que en la Edad Media se conocieran técnicas para crear inscripciones invisibles que solo se revelan mediante espectroscopía o luz ultravioleta.

¿Podrían haber sido añadidas como parte de un fraude? En teoría, sí. Pero hay algo que juega en contra de esa hipótesis: nadie habló de ellas en la Edad Media. No hay documentos, ni testimonios, ni referencias. Las inscripciones fueron descubiertas siglos después, cuando la tecnología permitió ver lo que el ojo humano no podía.

Alrededor del rostro hay palabras en griego, latín y arameo que solo pueden verse con luz espectroscópica o ultravioleta.Pierre Perrin

Alrededor del rostro hay palabras en griego, latín y arameo que solo pueden verse con luz espectroscópica o ultravioleta.Pierre PerrinEl Mandylion de Edessa

La forma en que la sábana fue plegada durante siglos también cuestiona la validez de que su primera aparición fuera en 1355. El historiador Ian Wilson sostiene que estuvo doblada en ocho capas para que solo quedara visible el rostro. Esta forma de exposición coincide con la tradición del Mandylion de Edessa, una reliquia venerada en Oriente que solo mostraba la faz de Cristo. Según esta teoría, la Sábana Santa podría ser el Mandylion, oculto bajo ese nombre hasta su traslado a Constantinopla en el año 944.

Los pliegues visibles en el lienzo —dos líneas paralelas por encima y por debajo de la cabeza— coinciden con ese modo de plegado. Hay documentos bizantinos que describen una tela con esas características expuesta en Santa Sofía todos los viernes. Tras el saqueo de Constantinopla en 1204, la pista se pierde… hasta que reaparece en Francia en el siglo XIV.

¿Milagro o montaje?

La Sábana Santa sigue siendo un enigma. Para unos, es una obra maestra del arte cristiano medieval, creada para alimentar la devoción. Para otros, es una prueba de la Resurrección. Hasta hoy, la ciencia no ha podido reproducir la imagen, ni explicar cómo se formó. Y eso, en pleno siglo XXI, sigue siendo inquietante.

La Sábana fue descrita como “una provocación a la inteligencia” por San Juan Pablo II, y como todo buen misterio, cuanto más se investiga, más profundo se vuelve.