Las tres horas de Hitler en París: el sueño cumplido del dictador, los sitios que visitó y por qué no subió a la Torre Eiffel

A fines de junio de 1940, el líder del nazismo visitó la capital de Francia con una comitiva reducida. Se paseó de madrugada y en un breve tour secreto por las calles de una ciudad que admiraba. Se retiró sin desfilar por el Arco del Triunfo y luego de hacer una reverencia ante la tumba de Napoleón. La historia de una visita en la que el Führer experimentó la felicidad

Como fuere, hace ochenta y tres años Hitler estuvo en París. Y si la emoción era posible en aquel espíritu desventurado y aciago, Hitler se conmovió. Breker recuerda haberle oído decir: “Al principio de la guerra, ordené a mis tropas que rodeasen la ciudad y evitasen combatir en sus suburbios. Era absolutamente necesario mantener intacta esta maravilla de la cultura occidental”. En ese momento, Hitler contemplaba París a sus pies desde la colina de Montmartre donde se alza la basílica del Sacre Coeur. “Ver París -agregó el Führer- ha sido el sueño de toda mi vida. No puedo decir lo feliz que me siento por haberlo cumplido”. Speer, el arquitecto del Reich, también lo escuchó. Y anotó en sus memorias: “Por un instante, sentí cierta compasión por él: tres horas en París, por primera y última vez, lo habían hecho feliz cuando en realidad ya estaba en la cumbre”.

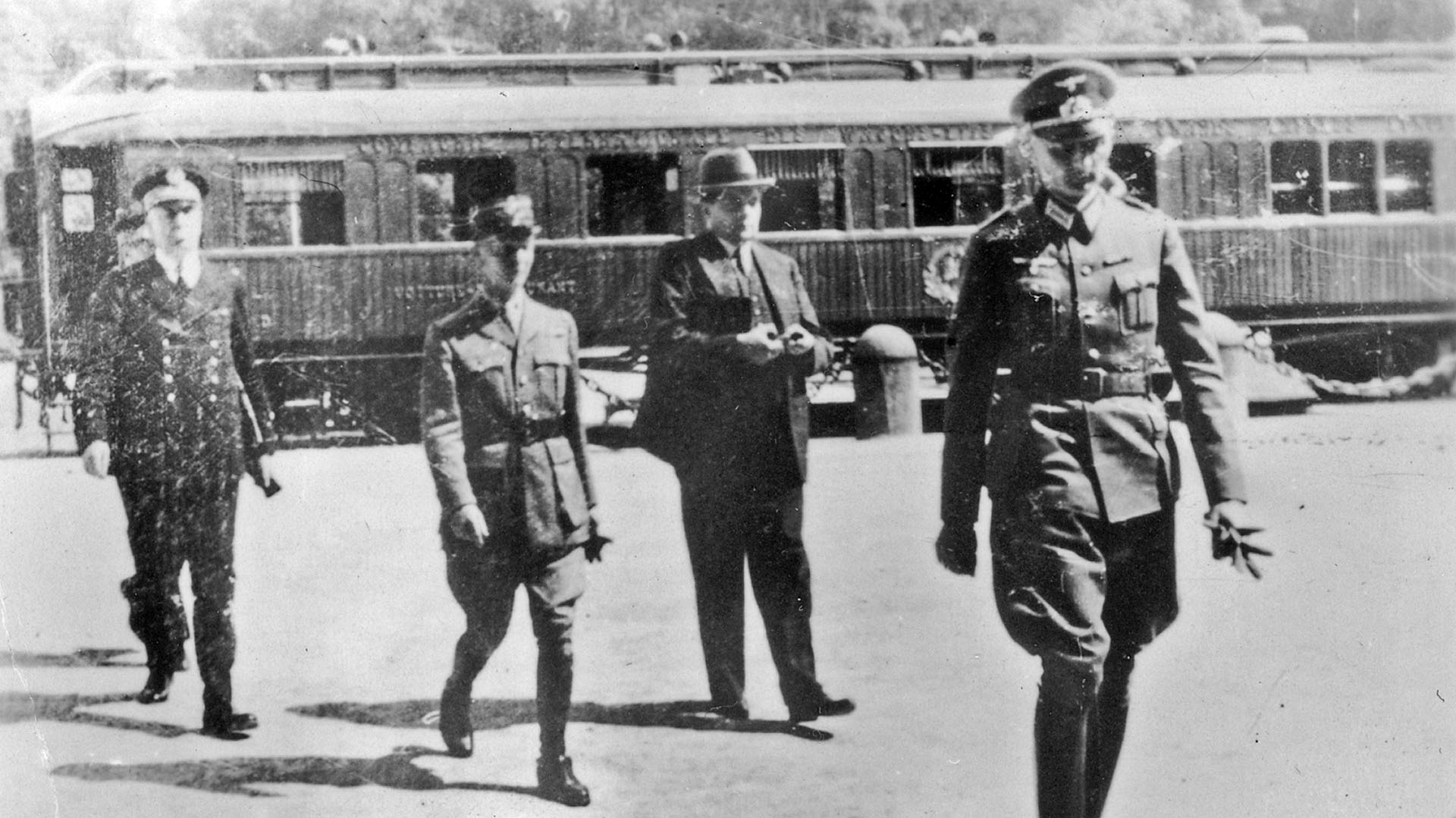

Era verdad. Hitler era en ese momento el amo de Europa. La Segunda Guerra Mundial había empezado nueve meses antes; los nazis habían invadido y se habían adueñado de Polonia; lo mismo habían hecho con Bélgica, Holanda y Luxemburgo; en junio había capitulado Francia y el domingo 23, en el bosque de Compiegne, Hitler había humillado a los franceses: los había obligado a firmar la rendición en el famoso vagón del mariscal Foch, en el que Alemania había firmado su propia rendición en la Primera Guerra Mundial. En Francia quedó instalado un gobierno títere encabezado por una gloria de la guerra anterior, el mariscal Philippe Pétain, ahora aliado de los nazis. Era una alianza acaso irremediable si la idea era salvar el territorio francés y a Francia. A cargo de la presidencia de aquel gobierno títere estuvo Pierre Laval. Del otro lado, la Francia Libre encabezada por el general Charles de Gaulle, que llamó a todos los franceses a resistir la ocupación. Después de la guerra, De Gaulle encarceló a Pétain, pero fusiló a Laval. El líder francés llamó a la resistencia desde Londres, a cobijo, y en medio de tremendas peleas, de Winston Churchill, que había enviado al continente una Fuerza Expedicionaria Británica para que salvara lo salvable. No pudo hacer nada y eludió su propia extinción gracias a la evacuación encarada por Gran Bretaña en las playas de Dunkerque.

La Segunda Guerra Mundial fue, además de lo que fue, una guerra cultural. Hitler lo sabía. Y Churchill también. Churchill creía que su país y Francia representaban la esencia de la cultura europea y que era imprescindible salvarla, dice en sus memorias, “de las huestes bárbaras de ese cabo austríaco”. Sus ministros fueron a verlo una tarde para sugerirle hacer recortes en el presupuesto de educación y solventar así los enormes gastos de guerra. Y Churchill respondió: “¿Recortes en educación? ¿Para qué estamos peleando esta guerra entonces?”.

Hitler, en cambio, quería una nueva cultura en la nueva Europa que imaginaba nazi; una cultura aria, sin rastros de etnias eslavas, sin judíos en el continente, con un ideal estético, humano, arquitectónico y social que llevara el sello de la nueva “Germania”, dominadora del mundo. El escultor Breker lo acompañó a París, más bien es obligado a acompañarlo, porque su obra representaba de alguna forma el ideal del nuevo hombre alemán que imaginaba Hitler: eran figuras humanas jóvenes, atléticas, rubias, de mirada azul y gesto bravo.

Si había algo no ario en Europa, era París. Y Hitler estaba loco por París. Había querido ser artista en su adolescencia, pero tenía poco en la cabeza y nada de arte en sus manos. Esos años jóvenes, que en su libro autobiográfico Mein Kampf define como “muy dolorosos”, lo habían convertido en un adolescente bastante vago, resentido, rebelde, hosco, obstinado y sin rumbo. Ese es el muchacho que intenta ser admitido en la Academia de Arte de Viena, armado de una serie de dibujos y de torpes acuarelas. Lo bocharon: “Examen de dibujo insatisfactorio. Pocas cabezas”, dijo el veredicto. Distinto habría sido el mundo de haber sido menos severos y estrictos los profesores de la Academia de Viena.

Años más tarde Hitler volvió a soñar: “Quería hacerme arquitecto y los obstáculos no existían para dejarse llevar por ellos, sino para destruirlos”, escribió. Tampoco pudo ser. Se convirtió entonces en un agitador político, violento y desbocado, sin planes serios pero con una enorme capacidad para la propaganda, que fue en parte el germen del nazismo. Ese fue el hombre que llegó a París en junio de 1940, sólo que ahora comandaba una nación conquistadora, que había hecho sucumbir a Europa.

La Francia de la Libertad, Igualdad y Fraternidad ya estaba muerta cuando Hitler le pidió a Albert Speer: “Volaremos a París dentro de unos días. Me gustaría que viniera usted con nosotros. Breker y Giessler vendrán también”. Hermann Giessler era el otro arquitecto, después de Speer, favorecido por Hitler. Con el escultor Breker, según reveló en sus memorias, la convocatoria fue diferente: dos oficiales lo sacaron de su casa casi con lo puesto, y lo llevaron primero en auto y después en un trimotor Junker 52 hasta el cuartel general de Hitler, al que encontró de muy buen humor. Le pidió que se uniera a la expedición a París: “Ahora, las puertas están abiertas para mí”, le dijo. Hitler quería a Breker a su lado porque el escultor representaba en parte el sueño completo de Hitler: había vivido en París entre 1927 y 1934, había conocido a Jean Cocteau, a Pablo Picasso, a Jean Renoir y, ya de regreso a Alemania, sus esculturas de jóvenes atletas habían fascinado al Führer.

Con Hitler viajaron también otros jerarcas nazis: el mariscal Wilhelm Keitel, el cada vez más poderoso y peligroso Martin Bormann, secretario personal de Hitler, el jefe de la Lutwaffe, Hermann Göring y Rudolf Hess, brazo derecho del Führer, todos vestidos con sus uniformes y sus condecoraciones. La propaganda nazi eludió a la jerarquía: París era de Hitler y su conquista no era militar dado que la ciudad estaba intacta. La foto de la Torre Eiffel lo muestra con su grueso capote junto a Speer, de uniforme, y a Breker, con birrete de simple soldado de la Wehrmacht.

Todos habían llegado a las cinco y media de la mañana al aeropuerto de Le Bourget en un cuatrimotor FW Condor, al mando de Hans Baur, el piloto personal de Hitler. Para documentar la visita también viajaron el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, en su estudio Hitler había conocido a Eva Braun, y Walter Frentz, su camarógrafo oficial. “Nos esperaban tres grandes Mercedes -cuenta Speer en sus memorias- Como siempre, Hitler se sentó delante junto al conductor, Breker y yo lo hicimos en los asientos supletorios y Giessler y un asistente en los asientos traseros”.

Entraron a la ciudad por el norte y fueron a dar a las espaldas de la Ópera Garnier, frente casi al Café de la Paix, que fue la primera parada de la recorrida. El edificio había sido diseñado por Charles Garnier e inaugurado en 1875. Aún reluce con sus dorados y su magnificencia, bello y vigoroso, casi como un mojón de la civilización occidental. A Breker le pareció que la visita había sido preparada con cuidado. Un viejo acomodador guio a los visitantes, mientras Hitler hacía gala de sus conocimientos. Cuenta Breker: “En el proscenio echó en falta un salón, y estaba en lo cierto. El acomodador dijo que el salón había sido eliminado años atrás durante unas reformas”. Según Speer, Hitler dijo entonces, visiblemente satisfecho: “¡Ya ven ustedes si conozco o no el sitio!”.

A la salida de la breve recorrida, los visitantes no pensaban quedarse en París mucho tiempo, Hitler pidió a su asistente que le diera una propina al acomodador. Pero el viejo empleado de la Ópera rechazó el billete de cincuenta marcos que quisieron ponerle en la mano. La Francia libre no estaba del todo muerta.

Los autos, Mercedes G4 descapotables, con seis ruedas, hicieron entonces un corto trayecto desde la Ópera hasta la iglesia de La Madelaine. Allí, Hitler volvió a ufanarse de sus conocimientos. En las escalinatas, explicó a sus acompañantes que Napoleón había querido que ese fuese un Templo de la Gloria y que, luego se convirtió en una iglesia católica. Quien hoy se pare de espaldas a La Madelaine y mire al frente, verá un paisaje conmovedor, el mismo que vio Hitler: la Place de la Concorde con su obelisco dorado, sitio donde María Antonieta, y esto es literal, perdió la cabeza; hacia la derecha, si aguza la vista, verá la Torre Eiffel, más allá de la Concorde, algo a la izquierda y cruzando el Sena, el edificio de la Asamblea Nacional y detrás, la cúpula de Les Invalides, que encierra la tumba de Napoleón.

Hacia allí fueron los deslumbrados visitantes nazis. Lo que filmó Frentz muestra una París sin gente, es muy temprano en la mañana, con unos pocos policías que hacen el saludo militar a la comitiva. Entran por Champs Elysees, hacia el Arco de Triunfo. Breker afirma que Hitler dijo: “Podría atravesar el Arco de Triunfo y desfilar así triunfalmente al frente de las tropas. Pero no es algo que deba hacerse a los franceses, conmocionados como están por la derrota”. Tales sentimientos, si se quiere piadosos, no eran muy comunes en el Führer. En realidad, fue Göring quien advirtió a Hitler que en la desierta París y en los más desiertos Champs Elysees, la comitiva era un blanco fácil si los británicos, ya enterados de la furtiva visita de Hitler, se decidían a atacar. Hitler pensó entonces en hacer una París en Alemania. Con su propio Arco de Triunfo que decía haber diseñado él mismo: más grande que el francés, para que el alemán abarcara al de París. Speer, dijo Hitler, ya lo proyectaba, los bajo relieves estarían a cargo de Breker; habría una París alemana con una avenida más larga y ancha que Champs Elysees; una ciudad nueva sobre la vieja Berlín, la ciudad que el cabo austríaco, enraizado en Múnich, odiaba con todas sus fuerzas.

Enseguida la caravana se desplazó hasta la plaza del Trocadero, con la Torre al alcance de la mano. Allí posaron para la foto símbolo de la visita, que resumiría el enorme poder que poseía Hitler en ese instante casi supremo. Hoffmann y el camarógrafo Frentz fotografían y filman con minuciosidad. Hitler posa con aire ausente, como si conociera París de toda la vida. Es una pose de conquistador, de una especie de Napoleón moderno, cargada de falsa serenidad, de engañosa rutina. En realidad, según recordó Breker, “rindió homenaje a los arquitectos parisinos que, con un sentido infalible de la medida y de las proporciones habían podido armonizar de manera impresionante los diferentes núcleos de la estructura arquitectónica de la ciudad”. La leyenda dice que Hitler no pudo subir a lo alto de la Torre, desde donde se domina toda la ciudad. Si se empeñaba en hacerlo, debía subir uno a uno los mil seiscientos sesenta y cinco escalones que separan la base de la punta: los franceses habían cortado las cadenas de los ascensores. La Francia Libre no estaba del todo muerta.

Después, los dominadores visitantes se dirigieron a Les Invalides. La tumba de Napoleón sólo puede ser contemplada por los visitantes desde lo alto. De manera que quien quiera verla en detalle, debe mirar hacia lo hondo, debe inclinar su cabeza a modo de saludo al viejo emperador. Eso hizo Hitler, que quería igualarse a Napoleón: tenía ya decidido invadir Rusia para conquistar hacia el Este el espacio vital que precisaba Alemania para convertirse en potencia. Pero ahora, pensaba Hitler, la conquista de Rusia sería muy diferente a la del desdichado francés, derrotado por el invierno en 1812.

Speer describe el hecho con brevedad: “Hitler permaneció largo rato frente a la tumba de Napoleón”. Breker es algo más detallista: “Hitler sostuvo su gorra con su mano sobre el pecho y se inclinó ante la tumba”. Esa fue también la foto que ilustró la portada de diarios y revistas alemanas. Speer recuerda en sus memorias: “Después visitó el Panteón: le impresionaron sus enormes dimensiones”, aunque dijo estar decepcionado por el edificio, según recordaron Breker y Giessler. Sigue Speer: “En cambio, no mostró un interés especial por las más hermosas creaciones arquitectónicas de París: la Place des Vosges, el Louvre, el Palacio de Justicia y la Sainte-Chapelle. No volvió a animarse hasta que vio la hilera de casas de la Rue Rivoli”.

La excursión nazi ya estaba en la margen derecho del Sena. De haberse interesado por la Place des Vosges, uno de los sitios más bellos de la ciudad, Hitler hubiera podido visitar la casa de Víctor Hugo y la sala umbría donde escribió sus obras extraordinarias, pero los libros atraían poco al Führer. París despertaba cuando Hitler marchó hacia Montmartre. No había mucho tiempo para más si los jerarcas nazis querían mantener la visita a París en secreto, o al menos en la discreción. El Sacre Coeur, la imponente basílica que domina la ciudad, era para el gusto de Speer “una romántica y dulzona imitación de los templos medievales”. Hitler, en cambio, quedó encantado con esa última parada de su visita fugaz. Y es al pie de ese templo donde le confiesa a Speer su felicidad por haber pisado esa ciudad.

A las nueve de la mañana están todos de regreso en Le Bourget: hay que volver a casa. Trepan al Junker, que alza el vuelo. En el trayecto, Hitler le pedirá a Speer que diseñe la nueva capital del Reich: Germania, que debe eclipsar a París. Speer, que murió en 1981, contará sus días en el Reich en unas memorias edulcoradas, idílicas y cargadas de ironía, que fueron un éxito editorial, y desde otra óptica diferente a la que tuvo en los años de la guerra. Su intención fue la de pasar a la historia como “el nazi bueno”.

En los juicios de Núremberg, Speer había evitado la horca por un pelo: tres jueces, dos soviéticos y uno americano, votaron para él la pena de muerte que los cinco jueces restantes cambiaron por veinte años de cárcel. Speer había sido ministro de Armamento y Producción del nazismo, fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad y de usar mano de obra esclava. En su descargo, dijo a los jueces no saber nada de los planes de exterminio de Hitler. Mentía, cómo reveló una carta personal que recién fue conocida en 2007. Al regresar a Berlín aquel día de junio de 1940, encaró con fervor y determinación el Proyecto Germania.

Hitler nunca volvió a París. Su horrorosa gloria ensangrentada tropezó en Stalingrado y su guerra se dio vuelta en enero de 1943. Con el Ejército Rojo en marcha redoblada hacia Berlín, y con la invasión aliada a Normandía en junio de 1944, que conducía a la liberación de París, Hitler ordenó destruir la ciudad. El 23 de agosto, cuando la Francia Libre peleaba calle por calle y casa por casa por la liberación, el Führer ordenó: “París no debe caer en manos del enemigo, salvo siendo un montón de escombros”. El encargado de cumplir la orden, Dietrich von Choltitz, no la cumplió. A París, condenada a muerte por el líder nazi, le salvó la vida otro nazi.

Esa, apasionante, es otra historia.