El presidente que no entendía física y cómo un genio lo convenció de crear un monstruo: la bomba atómica

El 9 de octubre de 1941, Franklin Delano Roosevelt firmó el documento que hizo posible la fabricación de la bomba atómica que causó la muerte de miles de inocentes pero al mismo tiempo terminó con otro horror: la Segunda Guerra Mundial. El papel clave de Albert Einstein, la carrera contra Hitler y los participantes ignotos pero decisivos para construir el arma más letal

Para Roosevelt, todo aquello era chino-mandarín, un idioma imposible de entender. Más que el objetivo único de la nueva bomba, el presidente tenía en claro otro objetivo, no revelado: impedir que la Alemania de Adolfo Hitler construyera primero su propia bomba atómica. Fueron años de secreto y desesperación, nacidos incluso antes de que estallara la Segunda Guerra, y gracias al alerta que dieron un científico italiano, Enrico Fermi, que había huido de la Italia fascista de Benito Mussolini, gracias a tres científicos húngaros nacionalizados americanos, Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Paul Wigner, que habían escapado de la Hungría cercada por los alemanes y los soviéticos, y gracias al genio de Albert Einstein, que había zafado a tiempo de las garras del nazismo: dejó Alemania un mes antes de la llegada de Hitler al poder.

El programa que firmó Roosevelt también tuvo su extraordinaria dosis de oportunidad: dos meses después del visto bueno al Proyecto Manhattan, que así se llamó la investigación, Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró de lleno en la guerra mundial. No fue una sorpresa. Bajo la batuta de Roosevelt, Estados Unidos se preparaba para la guerra desde su inicio, en septiembre de 1939, y convencido de que, como en la Primera Gran Guerra, iba a intervenir otra vez en Europa. Pearl Harbor sólo abrió un nuevo frente en el Pacífico. Y, curioso, fue Japón el destinatario de los dos primeros estallidos nucleares, en agosto de 1945, con Alemania derrotada y en ruinas.

El programa atómico que aprobó Roosevelt creó un Grupo Político Superior presidido por él mismo, aunque jamás asistió a una sola reunión del ahora enigmático S-1, y que integraban el vicepresidente Henry Wallace, el ingeniero Vannevar Bush, el químico James Conant, el secretario de Guerra, Henry L. Stimson y el jefe del Estado Mayor del Ejército, George C. Marshall. El presidente decidió que fuese el Ejército quien llevara adelante el proyecto, y no la Armada, porque esa fuerza, sostenía, tenía mayor experiencia en llevar adelante grandes obras. Coordinó también los trabajos científicos con los británicos. Dos días después de autorizar el Proyecto Manhattan, envió una carta al primer ministro Winston Churchill, en la que sugería, más bien daba por hecho, que Gran Bretaña estaba de acuerdo en el desarrollo atómico. Ni falta hacía que convenciera a Churchill, que peleaba a solas contra Hitler y deseaba sobre todo la entrada de Estados Unidos en la guerra. Por eso, y por su arraigado sentido del humor, encabezaba su correspondencia con Roosevelt de esta forma: “De una ex personalidad naval, al presidente de Estados Unidos”.

El comité S-1 se reunió por primera vez el 18 de diciembre de 1941, dos meses y nueve días después del visto bueno de Roosevelt y once días después del ataque japonés a Pearl Harbor y de la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania y Japón.

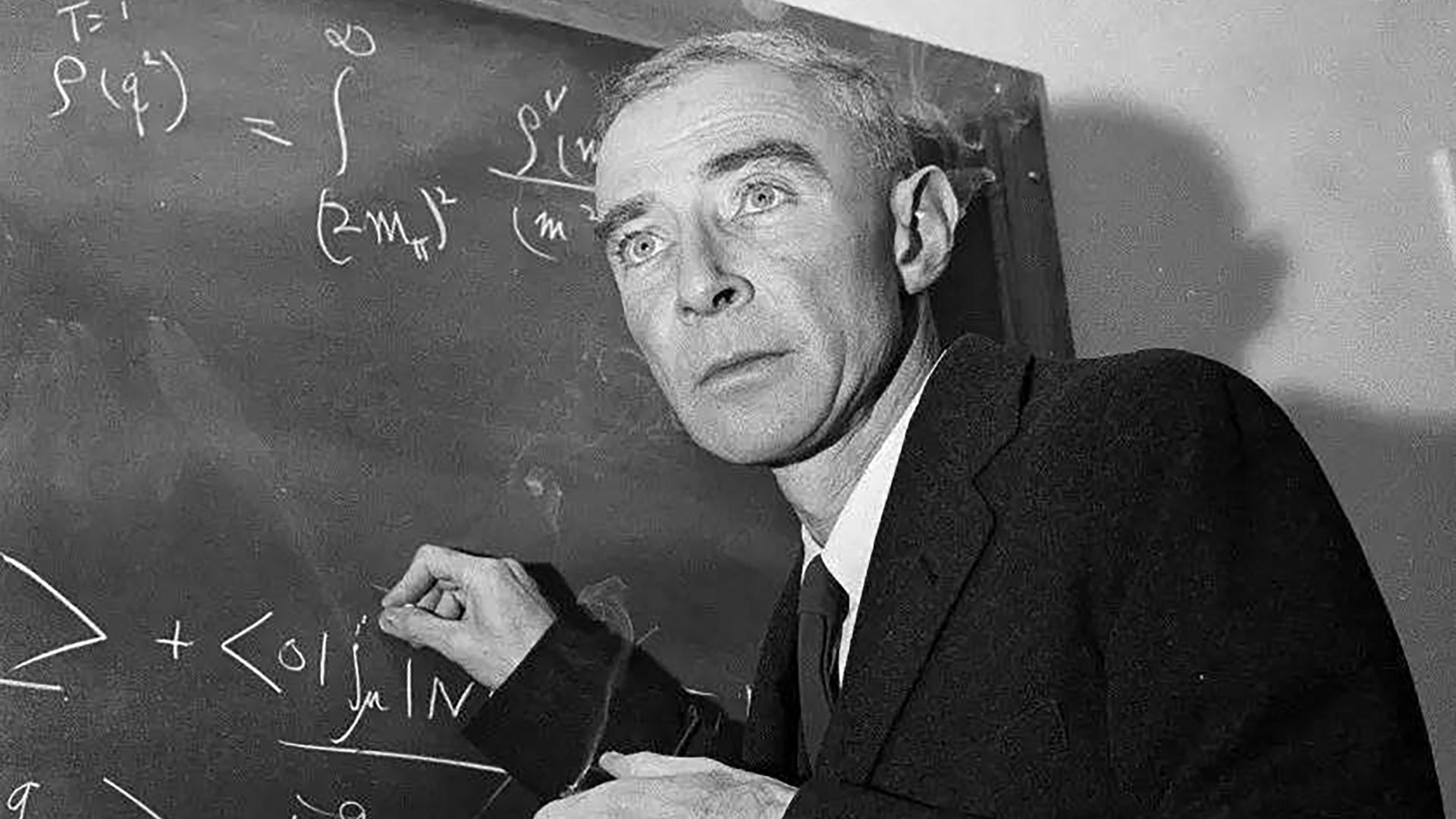

Por entonces los estudios sobre la bomba atómica iban por rutas diferentes: una estudiaba la técnica de separación del uranio-235 del más abundante uranio-238. En la Universidad de California estudiaban la posibilidad de una separación electromagnética de ese elemento vital; otros equipos estudiaban la separación por difusión gaseosa o térmica. Mientras, dos líneas de investigación hurgaban en la tecnología imprescindible para el desarrollo de un reactor nuclear. En 1942 Roosevelt nombró jefe del proyecto al general Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y al frente del proyecto se puso el científico Robert Oppenheimer, que levantó en el desierto de Los Álamos el laboratorio donde se diseñaron, armaron y probaron las primeras bombas atómicas. El costo inicial del proyecto fue de cincuenta y cuatro millones de dólares de 1941, unos mil cincuenta millones de dólares de hoy.

Roosevelt firmó muy convencido aquel tremendo gasto de un país en guerra. Es probable que no supiera muy bien de qué se trataba todo aquello, pero confió en el mundo científico. Pero primero, tuvieron que convencerlo. Y esa fue la etapa más riesgosa, más extraña y más exótica del Proyecto Manhattan.

En 1938, cuando el mundo se asomaba a la guerra y Hitler desarrollaba su política de anexar a Alemania los territorios europeos del Este, el desarrollo nuclear todavía estaba en pañales, pañales atómicos, pero pañales al fin. Alemania tenía su científicos, Estados Unidos los suyos; a veces llevaba la delantera en las investigaciones Estados Unidos, y a veces era Alemania quien iba adelante.

Fermi, que investigaba la eventual reacción en cadena del átomo basado en las teorías de Einstein, contaba en su equipo con los físicos húngaros Szilard, Teller y Wigner, que manejaban una información fundamental. En 1938, cuando Hitler se adueñó de Checoslovaquia, entregada al nazismo por las potencias europeas y su política de “apaciguar al monstruo”, Alemania se había apoderado también de todo el uranio checo y prohibió su venta a otros países. Que todo el uranio fuese a manos alemanas implicaba para Fermi, Szilard, Teller y Wigner una sola cosa: Hitler estaba detrás de su bomba atómica.

Era verdad. Y si el mundo se salvó de que los nazis desarrollaran primero la energía nuclear, fue porque Hitler no creía en la física: creía en la física aria. Fiel a su política de eliminar a los judíos de Europa, desmanteló el equipo de científicos judíos que investigaban los alcances de la desintegración del átomo y, a los que no encarceló o envió a los campos de exterminio, los empujó al exilio. El historiador americano William Manchester reveló que muchos de esos hombres y mujeres de ciencia se fueron de Alemania con el agua pesada para enriquecer el uranio conservada en botellas de cerveza de color caramelo, para protegerla de los rayos del sol, y las guardaron en los refrigeradores de las heladeras suizas, país al que fueron a parar.

Fermi y los suyos supieron entonces que estaban metidos en una carrera contra reloj. Y que tenían que ganarla. No tenían nada. O muy poco. En la primavera europea de 1939, Hitler empezó a coquetear con la idea de anexar territorios polacos en los que vivían ciudadanos de origen alemán, o que hablaban alemán, o que el Führer pensaba que eran alemanes o merecían serlo. No iba a haber más concesiones al Reich: si Hitler invadía Polonia, habría guerra en Europa. De modo que los científicos americanos cobijaban tres certezas y una decisión: había una carrera por la bomba contra los alemanes y Estados Unidos debía tenerla primero; Alemania, con Werner von Braun y su equipo, estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos en el terreno de la investigación y, a veces, por delante; para ganar esa carrera, los científicos americanos necesitaban presupuesto, equipo y respaldo.

Esas eran las certezas. La decisión: debían interesar a Roosevelt en el proyecto y alertarlo de que Alemania podía llegar primero a tener esa arma poderosa que podía decidir la guerra.

Interesarlo a Roosevelt, pero ¿cómo? Einstein: una carta de Einstein tal vez lo decidiera todo. Había que buscar al profesor, que daba cátedra en Princeton. ¿Adónde andaba Einstein en el verano de 1938? De vacaciones en un pueblito de Long Island, cerca de Nassau. Szilard y Wigner preguntan por teléfono en Princeton. El pueblito es Peconic. Los dos húngaros entienden mal, o no entienden, ese nombre extraño. Se largan igual, a buscar a tientas. Encuentran Peconic, o al menos sonó así en el teléfono de Princeton. Buscan la casa de Einstein, que no conocen y por supuesto no la encuentran. Tienen que volver vencidos a New York y empezar de nuevo. Antes de darse por vencidos, encuentran a un chico de doce o trece años que tontea en la playa. El chico no conoce a un turista llamado Einstein en ese rincón del mundo poblado de turistas de verano. Szilard y Wigner insisten, se trata de un hombre importante, un profesor de Princeton, un físico alemán. El muchachito tontea pero no es tonto: “¿Un físico? ¿No será un viejo con cara de loco y los pelos todos revueltos? Porque hay uno así que vive aquí cerca”.

Los dos húngaros encuentran a Einstein en su casa de la playa, pantalones cortos, pantuflas y violín en mano. Le explican el plan, una carta suya va a llamar la atención del presidente Roosevelt. Szilard recordaría luego: “En cuanto entendió las implicancias del proyecto y el peligro de que Alemania tuviese primero la bomba atómica, Einstein estuvo de dispuesto a ayudarnos”.

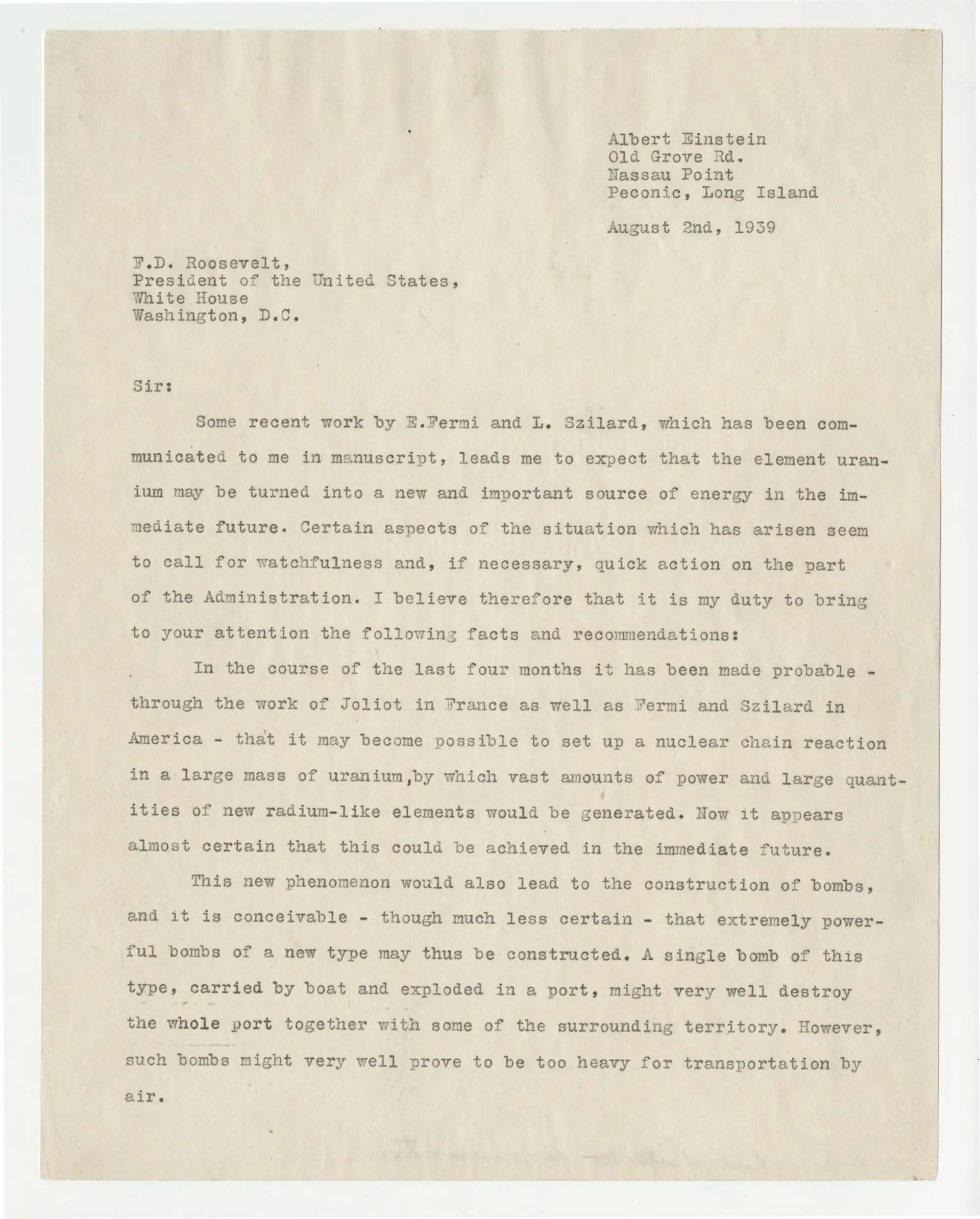

El 2 de agosto, a un mes de la invasión alemana a Polonia y del estallido de la Segunda Guerra, Szilard volvió a Peconic, esta vez junto a Edward Teller, que habla alemán. Einstein dicta la carta, Teller la escribe y el sabio la firma. ¿Qué decía esa carta? Es una pequeña joya literaria e histórica, un ejemplo de sutileza y diplomacia. Einstein menciona los trabajos de Fermi, explica que el uranio puede convertirse en una nueva y poderosa forma de energía y advierte a Roosevelt, y le aconseja, que ciertos aspectos de la investigación serían “merecedores de atención y de una intervención rápida del gobierno”.

Después trata, con estudiada pulcritud, de explicar los alcances de la investigación: “Es posible pensar en la construcción de nuevas bombas con una potencia muy superior a las actuales. Una sola de estas bombas, trasladada en barco o explotada en puerto, podría destruir sin problemas todo el puerto y parte del territorio circundante”. Ni siquiera Einstein tenía conciencia plena del tremendo poderío que desataría una bomba nuclear que, dice a Roosevelt, pueden ser incluso muy pesadas para transportarlas en avión.

Luego, otra sutileza, le sugiere al presidente: “Usted puede considerar deseable” hacer caso de lo que él mismo le pide: que su gobierno se ponga en contacto con esos físicos que investigan la reacción en cadena, que nombre a una persona de su confianza como enlace, que destine fondos al proyecto y que consiga, si es posible, la participación de algunos laboratorios industriales privados.

Y, por último, alerta a Roosevelt: “Tengo entendido que Alemania ha interrumpido la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia que ahora están en sus manos. La explicación tal vez se deba a que el hijo del subsecretario de estado alemán, Von Weizaker, trabaja en el instituto Kaiser Wilhem, donde en la actualidad están repitiendo algunos de los trabajos con uranio que hacen los americanos.” Más claro, el cristal.

Ahora, con la carta en sus manos gracias al chico que tonteaba en la playa de Peconic, el equipo de Fermi tiene que ponerla en manos de Roosevelt. ¿Cómo? La solución, o un intento de ella, la tiene Szilard. Conoce a Alexander Sachs, un financista asesor de Roosevelt y generoso aportante a sus campañas presidenciales. Szilard pone en manos de Sachs la carta de Einstein con una recomendación: “Es algo muy importante, Alex. El resultado de la guerra depende de esa carta”.

La guerra ni siquiera había empezado empezó todavía, pero se cernía sobre Europa con las nubes negras de una gran tormenta. Sachs puede hacer poco y nada. Es agosto y todo el mundo está de vacaciones en Estados Unidos, incluido el presidente. El 1 de septiembre Hitler invade y arrasa Polonia. El 4, el mundo está en guerra otra vez. Ahora sí, el 11 de octubre Sachs pide ver a Roosevelt, que lo recibe enseguida en el Salón Oval de la Casa Blanca. Entonces Sachs, consciente de la importancia del mensaje que va a entregarle al presidente, comete el error de su vida: teme explicar mal los detalles de una investigación científica y decide leer de punta a punta la carta de Einstein. Pasó lo que suele ocurrir con los gobernantes. Roosevelt se aburrió al segundo párrafo, entendió nada del uranio enriquecido y la fisión del átomo y se sacó de encima a Sachs con un recurso típico del poder: le dijo que nombraría una comisión que investigara, y le informara luego, los reales alcances de esos avances científicos.

Sachs supo en ese momento dos cosas: que había perdido su oportunidad y que los alemanes iban a tener primero la bomba atómica. Jugó una última carta: salió del Salón Oval y le dijo a la secretaria de Roosevelt: “Necesito volver a ver al presidente en el desayuno de mañana”. La secretaria de Roosevelt era Marguerite Lehand, era muy cercana al presidente: chismecito del ambiente, había tenido algo así como un romance con Roosevelt; en todo caso, lo conocía mejor que Sachs y fue sincera con el financista: era imposible que desayunara al día siguiente con Roosevelt, su agenda estaba completa, en ese desayuno Sachs iba a desentonar con los invitados del presidente. Entonces el financista pidió cinco minutos con Roosevelt antes del desayuno: “Marguerite, la guerra depende de mañana”, le dijo.

Manchester afirma que, esa noche, Sachs apenas si pudo dormir en su habitación del Hotel Carlton, vecino a la casa Blanca, que supo ser albergue de espías en los años calientes de la Guerra Fría y durante la Crisis de los Misiles, en octubre de 1962. Gracias a Marguerite, a la mañana siguiente Sachs estaba de nuevo frente a Roosevelt y tenía sólo cinco minutos. Le recordó la historia de Robert Fulton, el inventor del barco a vapor, que fue a vender su idea a Napoleón, metido para variar en una guerra contra Inglaterra; el emperador entendió poco y nada de aquella nueva forma de energía, dejó pasar la oportunidad de emplear ese nuevo recurso y perdió la guerra. Ahora sí, Roosevelt entendió: con la carta de Einstein en la mano, dijo: “Alexander, ¿vos me querés decir que hay que evitar que los alemanes nos hagan saltar por el aire?” “Ni más, ni menos, señor presidente”; contestó Sachs.

Dieciséis días después, el 19 de octubre, Roosevelt respondió por carta a Einstein en términos muy cálidos y amables: “Mi querido profesor”, empezaba el texto. Prometía el nombramiento de un Comité Asesor sobre el Uranio que integrarían científicos y militares del Ejército y la Armada. Así nació en embrión el Proyecto Manhattan. Fue siempre súper secreto y tuvo en principio un nombre de carnaval que ocultaba sus verdaderas intenciones: “Desarrollo de Materiales Sustitutos”. Fue, a su modo, un organismo también vinculado al espionaje: algunos de sus miembros hicieron inteligencia sobre el programa de armas nucleares de Alemania; ya con el Reich derrotado, buscaron, y hallaron, documentación científica sobre los adelantos nazis en materia nuclear, y buscaron, y hallaron a científicos nazis deseosos de colaborar con Estados Unidos, entre ellos el propio von Braun.

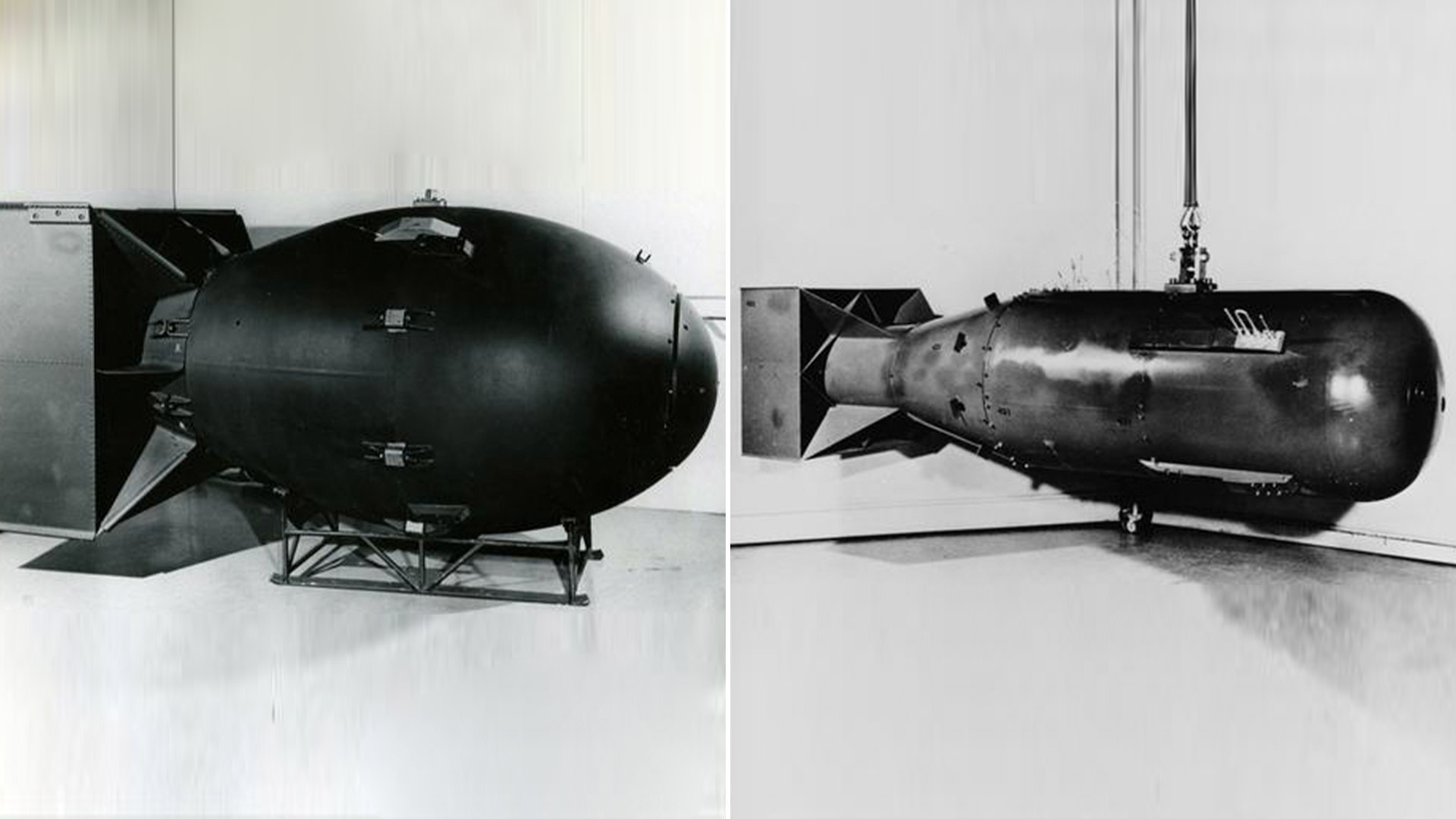

Cuando en octubre de 1941 Roosevelt hizo oficial lo secreto, faltaban todavía cinco años para que estallara el primer artefacto atómico. Sucedió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Alamogordo. La guerra en Europa estaba terminada, los nazis habían sido vencidos, Hitler y la jerarquía nazi se habían suicidado, Alemania estaba entre ruinas, Estados Unidos que en 1932, cuando Roosevelt asumió su primera presidencia, ocupaba el décimo séptimo puesto en los ejércitos del mundo, había emergido de la Segunda Guerra como una potencia mundial; el presidente no llegó a ver el fin de la guerra, había muerto en abril de ese año; la Segunda Guerra agonizaba en el frente del Pacífico y allí fueron a parar las dos únicas bombas nucleares que, hasta hoy, un país arrojó contra otro.

Veintiún días después de la prueba atómica exitosa en Alamogordo, el 6 de agosto, la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Y el 9, la segunda fue lanzada sobre Nagasaki. Murieron doscientas setenta y cuatro mil personas en el acto y una cantidad nunca precisada murió años después por efectos de las quemaduras y la radiación. Así llegó a su fin la Segunda Guerra, por impulso de la energía atómica a la que contribuyeron un chico que tonteaba en la playa de un pueblo de extraño nombre cerca de Long Island y por la diligencia y presteza de la secretaria del presidente de Estados Unidos.

También ellos dos, sin saberlo, habían cambiado al mundo para siempre.